Для тех, кто ещё не успел ознакомиться с замечательной книгой “Мой мир”, можно

напомнить, что её автор — Виктор Степанович Гребенников, сибирский энтомолог,

занимался изучением эффекта полостных структур (ЭПС) у насекомых. Так он назвал

таинственное излучение, исходящее от их гнёзд.

Замечание:

новый термин – ЭПС – внёс некоторый сумбур в понимание сути явления. И

должен заметить, что этот эффект – всего лишь частное, но усиленное проявление

перепада эфирного давления на объёмной форме – полости.

Но, пойдём дальше. И как пишет ВСГ: “Летом 1988

года, разглядывая в микроскоп хитиновые покровы насекомых, перистые их усики,

тончайшие по структуре чешуйки бабочкиных крыльев, ажурные с радужным переливом

крылья златоглазок и прочие Патенты Природы, я заинтересовался необыкновенно

ритмичной микроструктурой одной из довольно крупных насекомьих деталей. Это была

чрезвычайно упорядоченная, будто выштампованная на каком-то сложном автомате по

специальным чертежам и расчетам, композиция. На мой взгляд, эта ни с чем

не сравнимая ячеистость явно не требовалась ни для прочности этой детали, ни для

ее украшения.

Ничего такого, даже отдалённо напоминающего этот непривычный удивительный

микроузор, я не наблюдал ни у других насекомых, ни в остальной природе, ни в

технике или искусстве; оттого, что он объёмно многомерен, повторить его на

плоском рисунке или фото мне до сих пор не удалось. Зачем насекомому такое? Тем

более структура эта — низ надкрыльев — почти всегда у него спрятана от других

глаз, кроме как в полете, когда ее никто и не разглядит.

Я заподозрил: никак это волновой маяк, обладающий «моим» эффектом многополостных

структур? В то поистине счастливое лето насекомых этого вида было очень много, и

я ловил их вечерами на свет; ни «до», ни «после» я не наблюдал не только такой

их массовости, но и единичных особей.

Положил на микроскопный столик эту небольшую вогнутую хитиновую пластинку, чтобы

еще раз рассмотреть ее страннозвездчатые ячейки при сильном увеличении.

Полюбовался очередным шедевром Природы ювелира, и почти безо всякой цели положил

было на нее пинцетом другую точно такую же пластинку с этими необыкновенными

ячейками на одной из её сторон.

Но, не тут-то было: деталька вырвалась из пинцета, повисела пару секунд в

воздухе над той, что на столике микроскопа, немного повернулась по часовой

стрелке, съехала — по воздуху! — вправо, повернулась против часовой стрелки,

качнулась, и лишь тогда быстро и резко упала на стол.

Придя в

себя, я связал несколько панелей проволочкой; это давалось не без труда, и то

лишь когда я взял их вертикально. Получился такой многослойный «хитиноблок».

Положил его на стол. На него не мог упасть даже такой сравнительно тяжелый

предмет, как большая канцелярская кнопка: что-то как бы отбивало ее вверх, а

затем в сторону. Я прикрепил кнопку сверху к «блоку» — и тут начались столь

несообразные, невероятные вещи (в частности, на какие-то мгновения кнопка

начисто исчезла из вида!), что я понял: никакой это не маяк, а совсем, совсем

другое.

И опять у меня захватило дух, и опять от волнения все предметы вокруг меня

поплыли как в тумане; но я, хоть с трудом, все-таки взял себя в руки, и часа

через два смог продолжить работу…

Вот с этого случая, собственно, всё и началось”.

А через 2 года кропотливой работы появилась показанная на фотографии платформа –

летательный аппарат с удивительными характеристиками. Он невидим для окружающих,

не требует традиционного в нашем понимании двигателя, не имеет ни крыла, ни

воздушного винта, бесшумен, элементарно развивает безопасную скорость полёта в

1500 км/час, которая не ощущается пилотом, совершенно отсутствуют инерционные

свойства перемещаемого тела, нет ни теплового воздействия на ЛА окружающего

воздуха, ни скоростного напора и многие другие качества. И по виду очень простой

– стойка с двумя рукоятками, установленная на раскрытом этюднике.

Мысль о возможности создания вихревого летательного аппарата у изобретателя

возникла не на пустом месте. Он во многих местах своей книги описывает

замечательные свойства надкрыльев скарабея, златки и особенно бронзовки. По сути

— надкрылья – это несущая система насекомого.

Придя в

себя, я связал несколько панелей проволочкой; это давалось не без труда, и то

лишь когда я взял их вертикально. Получился такой многослойный «хитиноблок».

Положил его на стол. На него не мог упасть даже такой сравнительно тяжелый

предмет, как большая канцелярская кнопка: что-то как бы отбивало ее вверх, а

затем в сторону. Я прикрепил кнопку сверху к «блоку» — и тут начались столь

несообразные, невероятные вещи (в частности, на какие-то мгновения кнопка

начисто исчезла из вида!), что я понял: никакой это не маяк, а совсем, совсем

другое.

И опять у меня захватило дух, и опять от волнения все предметы вокруг меня

поплыли как в тумане; но я, хоть с трудом, все-таки взял себя в руки, и часа

через два смог продолжить работу…

Вот с этого случая, собственно, всё и началось”.

А через 2 года кропотливой работы появилась показанная на фотографии платформа –

летательный аппарат с удивительными характеристиками. Он невидим для окружающих,

не требует традиционного в нашем понимании двигателя, не имеет ни крыла, ни

воздушного винта, бесшумен, элементарно развивает безопасную скорость полёта в

1500 км/час, которая не ощущается пилотом, совершенно отсутствуют инерционные

свойства перемещаемого тела, нет ни теплового воздействия на ЛА окружающего

воздуха, ни скоростного напора и многие другие качества. И по виду очень простой

– стойка с двумя рукоятками, установленная на раскрытом этюднике.

Мысль о возможности создания вихревого летательного аппарата у изобретателя

возникла не на пустом месте. Он во многих местах своей книги описывает

замечательные свойства надкрыльев скарабея, златки и особенно бронзовки. По сути

— надкрылья – это несущая система насекомого.

Да,

очень просто. Нужно создать элементарную ячейку, геометрически подобную ячейке

насекомого, которая создавала бы тягу, а затем объединить требуемое количество

этих ячеек в панели. Вот вам и несущая система ЛА!

Несущая система представляет

собой, по сути, движитель платформы Гребенникова (ПГ).

Сразу заметим, что этот движитель – вихревой, пассивного типа. Это означает, что

в основе создания тяги лежит эфирный вихрь, и только вихрь, формируемый

конструкцией несущей системы ЛА. Пассивный тип движителя, в отличие от

активного, подразумевает, что для создания вихревой “тяги” не требуется ни

внутренний источник энергии, ни внутренний источник ионизации – эта “тяга”

создаётся лишь за счет энергии окружающей среды (более подробно – в статье

“Тайны платформы Гребенникова”).

Несущая система состоит из 4-х панелей секторной конфигурации, установленных

каждая – в своём углу платформы.

—

обеспечить необходимую величину общей тяги, как в вертикальном, так и в

горизонтальном полете ЛА;

—

при отсутствии специальных (дополнительных) элементов ЛА – обеспечить

условия устойчивости и управляемости аппарата (стабилизация и изменение

положения в пространстве).

К конструктивным вариантам исполнения панелей мы еще подойдем, сейчас же

рассмотрим устройство элементарной вихревой воронки (ячейки).

Вихревая ячейка – это первичный

элемент несущей панели, мини-движитель. Как и всякое вихревое устройство, этот

движитель имеет резонатор, формирователь, ионизатор и сток.

того, чтобы мог родиться и функционировать вихрь, он должен быть настроен на

одну из гармоник СКЧ планеты. Эта функция реализуется резонатором –

конусно-вогнутой полой воронкой, имеющей строго определенные внутренние размеры:

радиус

R0

образующей, диаметр

D

раструба и радиус “глаза” Δ. Вспомним, что между ними существует математическая

зависимость:

D

= 2(R0

+ Δ).

Геометрические размеры воронок образуют ступенчатый ряд, где промежуточным

значениям нет места.

В качестве одного из элементов формирователя

вихря служит всё та же воронкообразная полость, к нижней части которой примыкает

отражающая поверхность. Эта поверхность есть ничто иное, как поверхность веерных

пластин системы управления ЛА.

На внешней стороне ячеек была приклеена объёмная сетка, выполняющая роль

источника вращающегося в каждой воронке магнитного поля. Эта же сетка в паре с

немагнитным металлом отражающей поверхности образует обкладки источника

электростатического поля. Она же служит в качестве обмоток синхронизации частоты

и направления вращения вихрей работающих ячеек панели (несущей системы).

Система ионизации, ещё раз

подчеркнём, — пассивная, естественная. Этот фактор является определяющим в

конструкции ПГ, и мы с ним сталкивались ранее только при рассмотрении диска

Сёрла (Година-Рощина). ВСГ сам неоднократно подчёркивал капризность её работы:

аппарат запускался только в летнее, тёплое время года.

Сток

зарядов обеспечивает устойчивую и непрерывную работу аппарата в воздухе. Он

обеспечивает удаление излишков электрических зарядов с внешних поверхностей

воронок и с нижней поверхности веерных пластин. Эта же система препятствует

энергетической “закупорке” вихревых воронок на этапе их запуска. Конструктивно

была выполнена, по косвенным данным, — из волосков шерсти ангорского кролика.

того, чтобы мог родиться и функционировать вихрь, он должен быть настроен на

одну из гармоник СКЧ планеты. Эта функция реализуется резонатором –

конусно-вогнутой полой воронкой, имеющей строго определенные внутренние размеры:

радиус

R0

образующей, диаметр

D

раструба и радиус “глаза” Δ. Вспомним, что между ними существует математическая

зависимость:

D

= 2(R0

+ Δ).

Геометрические размеры воронок образуют ступенчатый ряд, где промежуточным

значениям нет места.

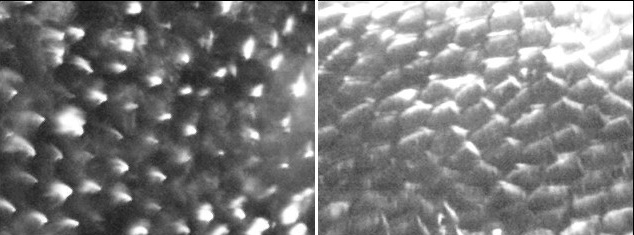

Вид ячеек со стороны раструба

В качестве одного из элементов формирователя

вихря служит всё та же воронкообразная полость, к нижней части которой примыкает

отражающая поверхность. Эта поверхность есть ничто иное, как поверхность веерных

пластин системы управления ЛА.

На внешней стороне ячеек была приклеена объёмная сетка, выполняющая роль

источника вращающегося в каждой воронке магнитного поля. Эта же сетка в паре с

немагнитным металлом отражающей поверхности образует обкладки источника

электростатического поля. Она же служит в качестве обмоток синхронизации частоты

и направления вращения вихрей работающих ячеек панели (несущей системы).

Система ионизации, ещё раз

подчеркнём, — пассивная, естественная. Этот фактор является определяющим в

конструкции ПГ, и мы с ним сталкивались ранее только при рассмотрении диска

Сёрла (Година-Рощина). ВСГ сам неоднократно подчёркивал капризность её работы:

аппарат запускался только в летнее, тёплое время года.

Сток

зарядов обеспечивает устойчивую и непрерывную работу аппарата в воздухе. Он

обеспечивает удаление излишков электрических зарядов с внешних поверхностей

воронок и с нижней поверхности веерных пластин. Эта же система препятствует

энергетической “закупорке” вихревых воронок на этапе их запуска. Конструктивно

была выполнена, по косвенным данным, — из волосков шерсти ангорского кролика.

Конструкция

платформы. О конструкции несущей системы в авторских источниках почти

ничего нет, за исключением того, что он упоминает такие термины, как:

“гравитационные платформофильтры”, “гравитационные мелкосетчатые блокфильтры”

или “блок-панели”.

Из смежного рисунка ВСГ можно заключить, что они имели секторный вид и

перекрывались веерными пластинами с полукруглыми вырезами.

Каждый из 4-х пакетов пластин, а это уже отдельный узел системы управления,

вращался вокруг неподвижной оси, установленной в своем углу платформы.

Верхняя часть платформы – использовалась как рабочее место для “стояния” пилота.

На ней же установлена Т-образная металлическая стойка, выполнявшая 2 основные

функции: размещения рукояток управления платформой и “привязи” пилота к ней во

время полёта.

Как можно понять из книги, одна из рукояток стойки – левая — использовалась для

изменения общей тяги, другая — раздельной. Поворот этой правой рукоятки приводил

к изменению скорости горизонтального полёта. Кроме того, существовала и ещё одна

рукоятка – внизу стойки – для аварийного перевода аппарата в режим зависания.

Проводка управления – тросовая: “..гибкий тросик внутри левой ручки передает

движение от левой рукоятки на гравитационные жалюзи. Сдвигая и раздвигая эти

“надкрылья”, совершаю подъём или приземление”,

” ..правая рукоять — для горизонтальнопоступательного движения, что

достигается общим наклоном обеих групп “надкрыльев” жалюзи, тоже через тросик”.

Управление разворотом платформы — с помощью снятия со стойки одной из рук: “…почти

всё время обе руки заняты, лишь одну можно на две-три секунды освободить”.

Надёжность конструкции сам изобретатель оценивал

невысоко: “…моя “техника”, изготовленная полукустарно, пока еще слишком

миниатюрна и непрочна”. Были и аварийные случаи, связанные с надёжностью

системы управления: когда однажды в полёте слетела левая рукоятка, а в другой

раз —

заклинило часть жалюзи, едва не приведшие к трагическим результатам.

Лётные характеристики. Платформа

могла без особого труда развивать безопасную скорость до 25 км/мин (1500

км/час). Полёт на более высокой скорости, в связи с недостаточной надёжностью

аппарата, ВСГ не производился. Скорость – сверхзвуковая, но ни скоростного

напора воздуха, должного воздействовать на аппарат и пилота, ни сопровождающего

шума Гребенников не ощущал: “…вот на опушке колка трое ребят собирают ягоды —

снижаюсь до бреющего полета, замедляю скорость, пролетаю рядом с ними.

Нормально, никакой реакции — стало быть, ни меня, ни тени не видно. Ну и,

конечно, не слышно: при таком принципе движения — в «раздвигаемом

пространстве» — аппарат не издаст даже малейшего звука, так как даже трения о

воздух здесь фактически не происходит”.

Приборные замеры высоты полёта исследователем не производились. Об этом

параметре можно судить лишь косвенно: ВСГ описывает полёт над облаками и случай

встречи с самолётом местных линий. Так что, если назвать цифру в 900 — 1000 м,

то это не будет большой ошибкой.

По дальности и продолжительности полёта ПГ ограничений не имеет. Полёт может

быть ограничен лишь 2-й компонентой системы “ЛА — человек”, т.е. физической

выносливостью пилота.

Платформа в полёте исключительно устойчива. По другим лётным параметрам:

скорости набора и снижения высоты, маневренности, управляемости – цифровых

данных нет, и каждый читатель может сделать свои заключения самостоятельно.

Пользуясь результатами эксперимента Година-Рощина, можно сделать вывод и о

величине максимального полётного веса аппарата – от 85 до 120 кг. Более точную

оценку можно произвести, зная истинную площадь несущей системы ЛА.

Лётные ограничения. К мерам

обеспечения безопасности полёта необходимо отнести ограничение углов отклонения

платформы в продольно-поперечном направлении от плоскости горизонта – но, и этот

вопрос не исследован. Ясно одно: с увеличением наклона

платформы подъёмная сила ЛА – падает, а при приближении к углам ~ 90 град. –

тяга вообще исчезает.

Недопустим полёт над ЛЭП, населенными пунктами, в грозу, в дождь, в зоне

действия РЛС или в воздушных струях ЛА.

Опасен полёт и над кольцевыми структурами строений: эти структуры обладают

собственным интенсивным перепадом эфирного давления и направленными эфирными

потоками.

Следующая мера обеспечения безопасности полёта – строгое соблюдение чистоты

платформы ЛА: раз эфирный кокон не пропускает вещество вовнутрь себя, то он

должен препятствовать и его выбросу наружу: “…ни одна деталь, частица, даже

самая крохотная не должна быть брошена, обронена во время полёта или в месте

приземления. Вспомним «Дальнегорский феномен» 29 января 1986 года, похоже,

трагический для экспериментаторов, когда вырвало и разметало по огромной

территории весь аппарат, а от гравитационных микроячеистых фильтров были

обнаружены лишь жалкие обрывки «сеточек», не поддающиеся — так и должно быть! —

толковому химическому анализу”.

Обеспечение биологической безопасности.

Конструкция платформы такова, что жёсткое СВЧ-излучение, проходящее тонкими

иглами, по числу ячеек, через тело пилота обязательно должно было воздействовать

на мягкие и костные ткани организма.

И конструктивно этот ЛА

биобезопасность не обеспечивает, что могло стать вероятной причиной серьёзного

заболевания исследователя и, возможно, — его смерти.

Впервые здесь затрагивается вопрос о воздействии на человеческий организм

неизвестного ранее фактора: изменения “прямолинейного”, а не привычного —

“сферического” времени в пространстве планеты.

К вопросам проектирования платформы

Кто бы ни попытался построить свой вариант летающей платформы, он неминуемо

должен учитывать 4 группы факторов:

—

энергообеспечение полёта за счёт

свободной энергии среды;

—

ограничение максимального

полётного веса;

—

обеспечение надёжности ЛА;

—

соблюдение мер биологической

безопасности.

Движитель ЛА – источник свободной энергии.

Количество структур, обладающих высоким показателем перепада эфирного давления,

довольно велико, но лишь одна, из известных мне, отвечает направлению поиска.

Это – почти закрытая конусно-вогнутая воронка.

Замечание:

множество “искателей” секрета движителя никак не может

заметить наличие таких полостей в воронках-ячейках ПГ, хотя ВСГ почти на

каждой странице своей книги

не только говорит об эффекте ПОЛОСТНЫХ структур, но и приводит фотографии насекомых с их воронкообразными полостями, как крыльев, так и

надкрыльев.

А сколько разговоров о трудностях реализации таких воронок?

Конечно, желание сделать побыстрее – понятно, но ВСГ-то потратил на это целых

ДВА года!

И вот перед нами фотографии надкрылья и брюшка златки, где сама природа

подсказывает, что конусные ячейки расположены правильным 6-угольником: 6 –

внутри и 1 – в его центре.

Если на фотоизображениях, сделанными с помощью сканирующего электронного

микроскопа при увеличении до 900-1000 крат, не видны внутренние полости воронок,

и нельзя визуально подтвердить приведенную геометрию внутренних полостей, то на

фотографиях крыла златки – вот она, наша конусно-вогнутая воронка!

Если на фотоизображениях, сделанными с помощью сканирующего электронного

микроскопа при увеличении до 900-1000 крат, не видны внутренние полости воронок,

и нельзя визуально подтвердить приведенную геометрию внутренних полостей, то на

фотографиях крыла златки – вот она, наша конусно-вогнутая воронка!

На двухстороннем изображении крыла (на первой фотографии) отчетливо видны их

конуса, на второй, — в результате механических повреждений тонкой пленки,

закупоривавшей вихревые полости воронок, хорошо просматриваются раструбы самих

воронок. Что это именно механические повреждения фотографируемого образца,

подтверждают части правого фотоснимка, где закрывающая полости пленка осталась

полностью или частично неповрежденной. Здесь же демонстрируется и 6-тиугольная

геометрия взаимного расположения

вихревых воронок.

Вся настоящая обзорно-историческая подборка ЛА, функционирующих на принципе

меркабы, говорит: только такая воронка обеспечивает идеальное образование и

работу ионно-эфирного вихря, и только такой вихрь одновременно выполняет 3

задачи:

—

доставку энергии среды вовнутрь

полости воронки;

—

поддержание вращения вихря за

счёт вторичного потока положительной обратной связи;

—

создание кокона раздела сред:

материальной и эфирной, т.е. эфирной тяги.

Параллельная работа ячеек.

До сих пор мы рассматривали конструкции различных индЛА, имевшие лишь одну

вихревую ячейку.

В вихревой платформе – ситуация иная. Здесь необходимо заставить малоразмерные и

маломощные ячейки работать параллельно, объединить их мощности и тягу – для

решения единой лётной задачи.

здесь же, как следствие, проявляется и проблема компенсации момента разворота ЛА,

возникающего при суммарном воздействии работающих элементарных вихрей. И её тоже

нужно решать.

Объединение мощности и тяги вихрей производится через однослойную установку

ячеек на единой поверхности. Суть параллельной работы

предопределяет ещё и единообразие частотных характеристик вихрей, а

компенсация моментов разворота – вынуждает прибегнуть к разнонаправленному

вращению каждой пары вихрей. Обе эти задачи решаются за счёт установки обмотки

синхронизации или, как говорил ВСГ, — “сеточки”.

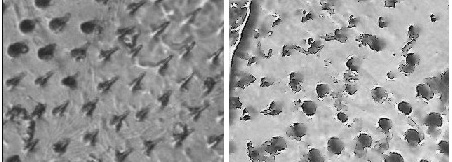

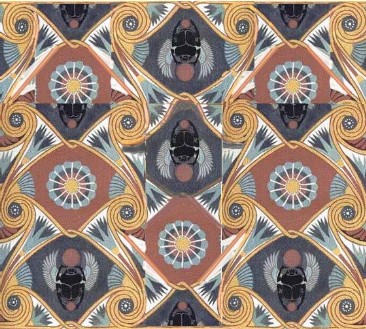

Но, обратимся к рисунку, приведенному ВСГ и расширенному мной, – росписи

фараоновой гробницы. Перед глазами 4 вертикальных ряда вихревых ячеек,

изображенных сверху, со стороны “глаза” вихря. Половина ячеек — левого вращения

и половина – правого. И по 5 фазовых связей от каждой ячейки. Электромонтаж,

выполненный по правилам СВЧ-техники: для исключения взаимовлияния

электромагнитных полей не допускается никаких параллельных проводников, все

пересечения желательны только под прямым углом с перевязкой связей против

часовой стрелки (правая система).

Здесь же во всей красе – жук-скарабей в полете между двумя планетами. По фону –

напоминания о важности элементов стока.

Но, изображенная структура ячеек и их связей всё равно имеет структуру квадрата,

что не совсем экономично с точки использования полезной площади панели.

Ещё можно заметить, что начало каждого провода связи имеет на рисунке строгую

ориентацию (синхронизация по фазе).

И следующее. Следование идеальному вихрю меркабы показывает, что количество

витков каждого провода вокруг оси воронки равно 0,75, а их шаг, увеличиваясь от

подошвы воронки, — экспоненциальный.

Замечание:

в настоящей статье приводятся уточнённые данные, иной раз не совпадающие

с аналогичными, но приведенными в предыдущих публикациях. Автор намеренно не

стал корректировать последние с тем, чтобы показать всю динамику научного

поиска.

Итак, обмотка ячеек выполняет несколько функций: это и формирование совместно с

полостью ячейки ионного вихря заданной частоты, и синхронизация по частоте

параллельно работающих ячеек панели, и задание спина этих вихрей – залога

отсутствия разворота ЛА при управлении, и обеспечение синхронизации вихрей по

фазе.

А как с этой обмоткой у насекомых?

Читательская информация говорит, что на высушенных надкрыльях жуков эффект тяги

отсутствует. Поэтому есть твёрдое подозрение, что у этих насекомых вокруг ячеек

имеются капиллярные спиральные сосуды, заполненные токопроводящей жидкостью.

Естественно предположить, что вскоре после гибели насекомого эта жидкость теряет

свои электропроводящие свойства.

здесь же, как следствие, проявляется и проблема компенсации момента разворота ЛА,

возникающего при суммарном воздействии работающих элементарных вихрей. И её тоже

нужно решать.

Объединение мощности и тяги вихрей производится через однослойную установку

ячеек на единой поверхности. Суть параллельной работы

предопределяет ещё и единообразие частотных характеристик вихрей, а

компенсация моментов разворота – вынуждает прибегнуть к разнонаправленному

вращению каждой пары вихрей. Обе эти задачи решаются за счёт установки обмотки

синхронизации или, как говорил ВСГ, — “сеточки”.

Но, обратимся к рисунку, приведенному ВСГ и расширенному мной, – росписи

фараоновой гробницы. Перед глазами 4 вертикальных ряда вихревых ячеек,

изображенных сверху, со стороны “глаза” вихря. Половина ячеек — левого вращения

и половина – правого. И по 5 фазовых связей от каждой ячейки. Электромонтаж,

выполненный по правилам СВЧ-техники: для исключения взаимовлияния

электромагнитных полей не допускается никаких параллельных проводников, все

пересечения желательны только под прямым углом с перевязкой связей против

часовой стрелки (правая система).

Здесь же во всей красе – жук-скарабей в полете между двумя планетами. По фону –

напоминания о важности элементов стока.

Но, изображенная структура ячеек и их связей всё равно имеет структуру квадрата,

что не совсем экономично с точки использования полезной площади панели.

Ещё можно заметить, что начало каждого провода связи имеет на рисунке строгую

ориентацию (синхронизация по фазе).

И следующее. Следование идеальному вихрю меркабы показывает, что количество

витков каждого провода вокруг оси воронки равно 0,75, а их шаг, увеличиваясь от

подошвы воронки, — экспоненциальный.

Замечание:

в настоящей статье приводятся уточнённые данные, иной раз не совпадающие

с аналогичными, но приведенными в предыдущих публикациях. Автор намеренно не

стал корректировать последние с тем, чтобы показать всю динамику научного

поиска.

Итак, обмотка ячеек выполняет несколько функций: это и формирование совместно с

полостью ячейки ионного вихря заданной частоты, и синхронизация по частоте

параллельно работающих ячеек панели, и задание спина этих вихрей – залога

отсутствия разворота ЛА при управлении, и обеспечение синхронизации вихрей по

фазе.

А как с этой обмоткой у насекомых?

Читательская информация говорит, что на высушенных надкрыльях жуков эффект тяги

отсутствует. Поэтому есть твёрдое подозрение, что у этих насекомых вокруг ячеек

имеются капиллярные спиральные сосуды, заполненные токопроводящей жидкостью.

Естественно предположить, что вскоре после гибели насекомого эта жидкость теряет

свои электропроводящие свойства.

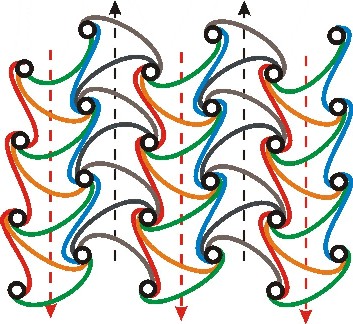

синхронизации, показанная на рисунке ВСГ,

определяет взаимодействие смежных вихревых ячеек. Это, по сути, — дорожка

Кармана, определяющая возникновение вихрей при взмахе весла по воде.

Хотя новый рисунок показывает образование дорожки вихрей Кармана в потоке за

препятствием (сверху-вниз), наше воображаемое весло движется наоборот —

снизу-вверх, по линии между 2-мя рядами вихрей. Это – природное

вихреобразование, и его изображение можно встретить на многих древних рисунках.

Нас же оно должно интересовать только с точки

благоприятного соседства разновращающихся вихрей. И многочисленные исследования

показали, что не всякая конфигурация вихрей в этой дорожке является устойчивой

(долгоживущей). Например, на последнем рисунке, как и на схеме синхронизации,

расположение вихрей имеет структуру квадрата – это неустойчивая вихревая

система.

Для повышения живучести вихри должны быть расположены иначе — под углом в 60

град. друг к другу. И тогда 3 смежные воронки системы образуют правильный

равносторонний треугольник, а новая схема синхронизации приобретёт вид,

показанный на очередном рисунке. Это — расширенная схема обмоток ячеек, где

разноцветными стрелками показаны движения воображаемых и встречных потоков

Кармана. Число связей, по сравнению с предыдущей схемой, возрастёт: с 5 до 6, но

– главное: мы заранее заложили в конструкцию ЛА фактор повышенной устойчивости

вихревой системы. Системы, обеспечивающей совместное существование группы

вихрей, синхронизированных по частоте, фазе и направлению вращения.

Если рассмотреть треть левой части схемы во

фронтальной проекции, то увидим 2 ячейки (см. новый рисунок). И эти ячейки в

верхней части – это наша объёмная сетка, витки спиральных обмоток которой имеют различное направление.

Внизу – отражающая поверхность системы управления.

синхронизации, показанная на рисунке ВСГ,

определяет взаимодействие смежных вихревых ячеек. Это, по сути, — дорожка

Кармана, определяющая возникновение вихрей при взмахе весла по воде.

Хотя новый рисунок показывает образование дорожки вихрей Кармана в потоке за

препятствием (сверху-вниз), наше воображаемое весло движется наоборот —

снизу-вверх, по линии между 2-мя рядами вихрей. Это – природное

вихреобразование, и его изображение можно встретить на многих древних рисунках.

Нас же оно должно интересовать только с точки

благоприятного соседства разновращающихся вихрей. И многочисленные исследования

показали, что не всякая конфигурация вихрей в этой дорожке является устойчивой

(долгоживущей). Например, на последнем рисунке, как и на схеме синхронизации,

расположение вихрей имеет структуру квадрата – это неустойчивая вихревая

система.

Для повышения живучести вихри должны быть расположены иначе — под углом в 60

град. друг к другу. И тогда 3 смежные воронки системы образуют правильный

равносторонний треугольник, а новая схема синхронизации приобретёт вид,

показанный на очередном рисунке. Это — расширенная схема обмоток ячеек, где

разноцветными стрелками показаны движения воображаемых и встречных потоков

Кармана. Число связей, по сравнению с предыдущей схемой, возрастёт: с 5 до 6, но

– главное: мы заранее заложили в конструкцию ЛА фактор повышенной устойчивости

вихревой системы. Системы, обеспечивающей совместное существование группы

вихрей, синхронизированных по частоте, фазе и направлению вращения.

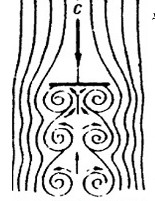

Если рассмотреть треть левой части схемы во

фронтальной проекции, то увидим 2 ячейки (см. новый рисунок). И эти ячейки в

верхней части – это наша объёмная сетка, витки спиральных обмоток которой имеют различное направление.

Внизу – отражающая поверхность системы управления.

подать на пару “сетка-отражающая поверхность” единичный импульс пускового

заряда с потенциалом 1, то в каждой из ячеек возникнет вихревое магнитное поле,

направление вращения которого Ω1 или Ω2

совпадает с направлением намотки её спиральных витков. Тогда в этих спиральных

обмотках начнёт протекать многофазный ток возбуждения, который в совокупности с

электродинамическим полем импульса закрутит в противоположных направлениях

имеющиеся в полостях воронок ионы. При этом положительные ионы будут двигаться к

глазу воронки, а отрицательные – осаждаться на её внешней поверхности.

Эти отрицательные ионы будут действовать встречно

импульсу заряда, и если не обеспечить их сток, то произойдёт энергетическая

закупорка ячеек, и генерация – прекратится. На графике процесс стока

соответствует заднему фронту 2 импульса.

Далее вступают в работу

новые вихревые потоки обеих ячеек – вторичные (на графике – соответствуют фронту

3) и т.д.

В холодное время года в воздухе очень мало ионов. Потому для облегчения запуска

к воронкам лучше подавать поток теплого ионизированного воздуха.

Конфигурация панелей и механизм управления полной тягой.

Веерная конструкция системы управления, на мой взгляд, обладает рядом

недостатков: имеются люфты в цепи управления, малая надежность межэлементных

соединений веера и, главное, элементы пакета не находятся в одной плоскости.

Последний фактор может привести к нестабильности (неопределенности)

включения-выключения ячеек. Кроме того, узкие и длинные полоски элементов веера,

защемленные лишь консольно, под воздействием механических и электрических

факторов могут начать колебаться. Это тоже может вызвать нестабильную работу

несущей системы.

подать на пару “сетка-отражающая поверхность” единичный импульс пускового

заряда с потенциалом 1, то в каждой из ячеек возникнет вихревое магнитное поле,

направление вращения которого Ω1 или Ω2

совпадает с направлением намотки её спиральных витков. Тогда в этих спиральных

обмотках начнёт протекать многофазный ток возбуждения, который в совокупности с

электродинамическим полем импульса закрутит в противоположных направлениях

имеющиеся в полостях воронок ионы. При этом положительные ионы будут двигаться к

глазу воронки, а отрицательные – осаждаться на её внешней поверхности.

Эти отрицательные ионы будут действовать встречно

импульсу заряда, и если не обеспечить их сток, то произойдёт энергетическая

закупорка ячеек, и генерация – прекратится. На графике процесс стока

соответствует заднему фронту 2 импульса.

Далее вступают в работу

новые вихревые потоки обеих ячеек – вторичные (на графике – соответствуют фронту

3) и т.д.

В холодное время года в воздухе очень мало ионов. Потому для облегчения запуска

к воронкам лучше подавать поток теплого ионизированного воздуха.

Конфигурация панелей и механизм управления полной тягой.

Веерная конструкция системы управления, на мой взгляд, обладает рядом

недостатков: имеются люфты в цепи управления, малая надежность межэлементных

соединений веера и, главное, элементы пакета не находятся в одной плоскости.

Последний фактор может привести к нестабильности (неопределенности)

включения-выключения ячеек. Кроме того, узкие и длинные полоски элементов веера,

защемленные лишь консольно, под воздействием механических и электрических

факторов могут начать колебаться. Это тоже может вызвать нестабильную работу

несущей системы.

Конструктор волен выбирать те или иные элементы, и мы будем рассматривать свою

конструкцию заслонки – плоский диск-обтюратор.

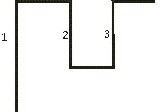

Диск управления полной тягой (вид снизу)

Отсюда следует, что панели должны быть расположены по дуге круга внутри

платформы, т.е. иметь секторно-дуговую конфигурацию, но направленные меньшими

радиусами, в отличие от платформы Гребенникова, не вовне, а внутрь общего круга

этой платформы. Диск-обтюратор (отражающая поверхность) при этом будет единым

для всех панелей и иметь ось поворота в центре этой платформы.

Рабочая поверхность диска – имеет сферическую кривизну. Это означает, что и

отдельные панели, и вся несущая система платформы будут иметь аналогичную

конфигурацию. Такая мера приведёт к некоторому отклонению потоков опасного

излучения вовне, а значит – и защитит стоящего между них пилота. Одновременно

такая мера ещё более увеличит устойчивость аппарата в полёте.

Внимание!

Диск-обтюратор должен вращаться вокруг неподвижной

оси, а не во втулке. Это связано с описанием некоего опыта, когда попытались

вращать ось против направления вращения движущегося на ней диска; последний

поменял направление вектора вращения на 90о.

Теперь осталось расположить требуемое количество ячеек на панелях таким образом,

чтобы соблюдался баланс моментов разворота ЛА при любом положении

диска-обтюратора. Понятно, что попутно здесь решается и задача конфигурации окон

обтюратора.

Управление полной тягой индЛА – обеспечивает вертикальный полёт

и полёт в режимах набора высоты и снижения. Принцип управления полной тягой мы

рассмотрели, он обеспечивается поворотом диска-обтюратора. Необходимо заметить,

что в описываемой здесь конструкции желательно обеспечить не плавное, а

ступенчатое изменение угла поворота диска. Это позволит исключить какую-либо

неопределенность в работе ячеек.

Продольное и поперечное управление

– обеспечивает поступательный полет соответственно вперед-назад или влево-вправо,

а также разворот.

У Гребенникова этот вопрос решается с помощью отгиба веерных элементов жалюзи

(за счет изменения зазора между плоскостью веера и плоскостью раструбов

воронок).

Здесь же предлагается иное решение: установить комплект панелей вместе с

обтюратором вовнутрь двухрамочного карданного подвеса. Тогда поворот одной рамки

вызовет наклон несущей системы в одном, например, в продольном направлении, а

поворот другой – в другом, в данном примере, — в поперечном направлении. Вместо

кардана можно использовать и другой универсальный шарнир: сферический, пружинный

и т.п.

Продольно-поперечное управление в этой конструкции легко совместить с

единственной ручкой управления (по типу вертолетной, истребительной, джойстика).

При отклонении такой ручки в промежуточных направлениях отклонятся сразу обе

рамки подвеса, произойдет разворот полного вектора тяги в требуемом направлении.

Замечание:

если использовать для бокового управления, как у ВСГ — руки пилота, то

рассматриваемое управление можно упростить, сведя его только к продольному. В

этом случае, несущая система должна отклоняться от нейтрали только вперёд, в

сторону увеличения скорости полёта.

Понятно, что любое воздействие на органы продольно-поперечного управления

вызовет уменьшение подъёмной силы, которое можно скомпенсировать воздействием на

органы управления полной тягой – точная аналогия ЛА физической среды.

Заметим, что углы отклонения рамок исчисляются несколькими единицами градусов.

Чрезмерное отклонение – это высокая скорость, что может оказаться небезопасным.

В связи с этим, на рамки подвеса можно установить ограничители отклонений. Если

в продольном отношении цепь управления должна фиксироваться в полёте в

промежуточном (не нейтральном) положении, то для поперечного управления

характерен режим его кратковременного использования – для установки или

коррекции курса. В связи с этим, цепь поперечного управления может фиксироваться

в нейтрали с помощью двух встречно напряженных пружин. При желании такие же

пружины, но управляемые (эффект триммера), можно поставить и в цепи продольного

управления.

Далее…

Виктор Степанович Гребенников — ученый-естествоиспытатель, профессиональный энтомолог, художник и просто всесторонне развитый человек с широким спектром интересов.

Многим он известен как первооткрыватель эффекта полостных структур (ЭПС). Но далеко не все знакомы с его другим открытием, также заимствованным из числа сокровенных тайн живой Природы.

Еще в 1988 г. им были обнаружены антигравитационные эффекты хитиновых покровов некоторых насекомых. Но наиболее впечатляющий сопутствующий феномен данного явления — это феномен полной или частичной невидимости или искаженного восприятия материального объекта, находящегося в зоне компенсированной гравитации.

На основе этого открытия, с использованием бионических принципов, автор сконструировал и построил антигравитационную платфому, а также практически разработал принципы управляемого полета со скоростью до 25 км/мин. С 1991-92 года устройство использовалось автором как средство быстрого передвижения.

Многое описано им в замечательной книге «Мой мир» (В ней он собирался описать и подробное устройство гравилёта и как его сделать. Не дали!..)

Да и смерть его вызывает вопросы. Официально — облучился неизвестными облучениями при опытах со своей платформой.

Кто из нас не мечтал о свободном полете… Без каких-либо двигателей, без сложных и дорогих устройств, без массивных машин, в которых есть лишь маленькое свободное пространство для пилота, не зависеть ни от каких погодных условиях. Как во сне, просто взять и полететь.

Когда я был маленьким, я с удивлением обнаружил, что такое, оказывается, возможно. Ну, не почти такое, конечно, устройство все-таки было необходимо, но оно отвечало почти всем требованиям. А поразила меня до глубины души статься в журнале «Техника молодежи», № 4 за 1993. В ней рассказывалось, что энтомолог Виктор Гребенников изготовил самый настоящий антиграв из крыльев бабочки. Эх… сколько бабочек тогда погибло из-за того, что я пытался обнаружить ту, что описывалась в этой статье.

В общем, предлагаю вам эту заметку из журнала плюс еще небольшую информацию для размышления:

Летом 1988 года, разглядывая в микроскоп хитиновые покровы насекомых, перистые их усики, тончайшие по структуре чешуйки крыльев бабочки, ажурные с радужным переливом крылья златоглазок и прочие Патенты Природы, я заинтересовался необыкновенно ритмичной микроструктурой одной из довольно крупных деталей. То была чрезвычайно упорядоченная, будто выштампованная на каком-то сложном автомате, композиция. На мой взгляд, такая ни с чем несравнимая ячеистость явно не требовалась ни для прочности этой детали, ни для ее украшения.

Ничего подобного, даже отдаленно напоминающего столь непривычный удивительный микроузор, я не наблюдал ни в природе, ни в технике или искусстве. Оттого, что он объемно многомерен, повторить его на плоском рисунке или фото мне до сих пор не удалось. Зачем понадобилась такая структура в нижней части надкрыльев? Тем более что почти всегда она спрятана от взора и нигде, кроме как в полете, ее не разглядишь.

Я заподозрил: не волновой ли это маяк, специальное устройство, испускающее некие волны, импульсы? Если так, то «маяк» должен обладать «моим» эффектом многополостных структур. В то поистине счастливое лето насекомых этого вида было очень много, и я ловил их вечерами на свет.

Положил на предметный столик микроскопа небольшую вогнутую хитиновую пластинку, чтобы еще раз рассмотреть ее странно-звездчатые ячейки при сильном увеличении. Полюбовался очередным шедевром Природы-ювелира и почти безо всякой цели положил было на нее пинцетом другую точно такую же пластинку с необыкновенными ячейками на одной из ее сторон.

Но не тут-то было: деталька вырвалась из пинцета, повисела пару секунд в воздухе над той, что на столике микроскопа, немного повернулась по часовой стрелке, съехала — по воздуху! — вправо, повернулась против часовой стрелки, качнулась и лишь тогда быстро и резко упала на стол. Что я пережил в тот миг — читатель может лишь представить…

Придя в себя, я связал несколько «панелей» проволочкой, это удалось не без труда, и то лишь тогда, когда я взял их вертикально. Получился многослойный «хитиноблок». Положил его на стол. На него не мог упасть даже такой сравнительно тяжелый предмет, как большая канцелярская кнопка, что-то как бы обивало ее вверх, а затем в сторону. Я прикрепил кнопку сверху к «блоку» — и тут начались столь несообразные, невероятные вещи (в частности, на какие-то мгновения кнопка начисто исчезала из вида), что я понял это не только сигнальный маяк, но и более хитрое устройство, работающее с целью облегчения насекомому полета.

И опять у меня захватило дух, и опять от волнения все предметы вокруг меня поплыли, как в тумане, но я, хоть с трудом, все-таки взял себя в руки и часа через два смог продолжить работу.

Вот с этого примечательного случая, собственно, все и началось. А закончилось сооружением моего пока неказистого, но сносно работающего гравитоплана.

Многое, разумеется, еще нужно переосмыслить, проверить, испытать. Я, конечно же, расскажу когда-нибудь читателю и «тонкостях» работы моего аппарата, и о принципах его движения, расстояниях, высотах, скоростях, об экипировке и обо всем остальном. А пока — о первом моем полете. Он был крайне рискованный, я совершил его в ночь с 17 на 18 марта 1990 года, не дождавшись летнего сезона и поленившись отъехать в безлюдную местность.

Неудачи начались еще до взлета. Блок-панели правой части несущей платформы заедало, что следовало немедленно устранить, но я этого не сделал. Поднимался прямо с улицы нашего Краснообска (он расположен неподалеку от Новосибирска), опрометчиво полагая, что во втором часу ночи все спят и меня никто не видит. Подъем начался вроде бы нормально, но через несколько секунд, когда дома с редкими светящимися окнами ушли вниз и я был метрах в ста над землей, почувствовал себя дурно, как перед обмороком. Тут какая-то мощная сила будто вырвала у меня управление движением и неумолимо потащила в сторону города.

Влекомый этой неожиданной, не поддающейся управлению силой, я пересек второй круг девятиэтажек жилой зоны, перелетел заснеженное неширокое поле, наискосок пересек шоссе Новосибирск — Академгородок, Северо-Чемской жилмассив… На меня надвигалась — и быстро! — темная громада Новосибирска, и вот уже почти рядом несколько «букетов» заводских высоченных труб, многие из которых, хорошо помню, медленно и густо дымили: работала ночная смена… Нужно было что-то срочно предпринимать. Аппарат выходил из повиновения.

Все же я сумел с грехом пополам сделать аварийную перенастройку блок-панелей. Горизонтальное движение стало замедляться, но тут мне снова стало худо, что в полете совершенно недопустимо. Лишь с четвертого раза удалось погасить горизонтальное движение и зависнуть над поселком Затулинка. Отдохнув несколько минут — если можно назвать отдыхом странное висение над освещенным забором какого-то завода, рядом с которым сразу начинались жилые кварталы, — и с облегчением убедившись, что «злая сила» исчезла, я заскользил обратно, но не сразу в сторону нашего научного агрогородка в Краснообске, а правее, к Толмачеву,- запутать след на тот случай, если кто меня заметил. И примерно на полпути к аэропорту, над какими-то темными ночными полями, где явно не было ни души, круто повернул домой…

На следующий день, естественно, не мог подняться с постели. Новости, сообщенные по телевидению и в газетах, были для меня более чем тревожными. Заголовки «НЛО над Затулинкой», «Снова пришельцы?» явно говорили о том, что мой полет засекли. Но как! Одни воспринимали «феномен» как светящийся шар или диск, причем многие «видели» почему-то не один, а… два! Поневоле скажешь: «у страха глаза велики». Другие утверждали, что летела «настоящая тарелка» с иллюминаторами и лучами…

Не исключаю я того, что некоторые затулинцы видели отнюдь не мои аварийные экзерсисы, а что-то другое, не имеющее отношения к ним. Тем более что март 1990-го был чрезвычайно «урожайным» на НЛО и в Сибири, и в Нечерноземье, и на юге страны… Да и не только у нас, но и, скажем, в Бельгии, где ночью 31 марта инженер Марсель Альферлан отснял видеокамерой двухминутный фильм о полете одного из огромных «черных треугольников». Они, по авторитетному заключению бельгийских ученых, не что иное, как «материальные объекты, причем с возможностями, которые пока не в состоянии создать никакая цивилизация».

Так уж и «никакая»? Берусь предположить, что гравитационные платформы-фильтры (или, назовем короче, блок-панели) этих «инопланетных» аппаратов были сработаны на Земле, но на более солидной и серьезной базе, чей мой, почти наполовину деревянный, аппарат. Я сразу хотел сделать платформочку треугольной — она гораздо надежней, — но склонился в пользу четырех угольной, потому что ее проще складывать. Сложенная, она напоминает чемоданчик, этюдник или «дипломат».

…Почему я не раскрываю суть своей находки — принципа действия гравитоплана?

Во-первых, потому, что для доказательств нужно иметь время и силы. Ни того, ни другого у меня нет. Знаю по горькому опыту «проталкивания» предыдущих находок, в частности, свидетельствующих о необычайном эффекте полостных структур. Вот чем закончились мои многолетие хлопоты о его научном признании: «По данной заявке на открытие дальнейшая переписка с вами нецелесообразна». Кое-кого из Вершителей Судеб науки я знаю лично и уверен, попади к такому на прием, раскрой свой «этюдник», примкни стойку, поверни рукоятки и воспари на его глазах к потолку — хозяин кабинета не среагирует, а то и прикажет выставить фокусника вон.

Вторая причина моего «нераскрытия» более объективна. Лишь у одного вида сибирских насекомых я обнаружил антигравитационные структуры. Не называю даже отряд, к которому относится уникальное насекомое: похоже, оно на грани, вымирания, и тогдашняя вспышка численности была, возможно, локальной и одной из последних. Так вот, если укажу семейство и вид — где гарантии того, что мало-мальски смыслящие в энтомологии нечестные люди, рвачи, предприниматели не кинутся по оврагам, луговинам, чтобы выловить, быть может, последние экземпляры этого Чуда Природы, для чего не остановятся ни перед чем, даже если потребуется перепахать сотни полян! Уж слишком заманчива добыча!

Надеюсь, меня поймут и простят те, кто хотел бы немедленно познакомиться с Находкой просто для интереса и без корыстного умысла, могу ли я сейчас поступить иначе ради спасения Живой Природы? Тем более что вижу: подобное вроде бы уже изобрели и другие, но не торопятся оповестить всех, предпочитая держать секрет при себе.

Так же Гребенниковым была издана книга «Мой мир» , в которой он описывает этот гравитолет.

Вопросом принципа работы платформы, после издания, задавались не только энтузиасты исследователи, но и многие другие пытливые умы, даже далекие от науки и техники. Ведь, на самом деле, столько прекрасного несет в себе жизнь и деятельность ученого В. С. Гребенникова и его наследие… И мне, как и всем другим почитателям его творчества, до сих пор хочется верить, что реальные полеты и его платформа-гравитоплан, это не вымысел.

Давайте и мы с вами зададимся вопросом поиска истины, или хотя бы попытаемся приблизиться к нему.

Существовала ли платформа? Да, похоже, что существовала. В книге приведен целый ряд фотографий этой самой платформы. Энтузиасты-искатели провели целое расследование и, вроде бы даже, получили в руки некоторые детали платформы, но без самой платформы, где, якобы, располагался двигательный аппарат.

И ни на одной фотографии из книги не видно основы основ — реального движителя. Почему? Ведь, фактически автор нам представил фотографии велосипеда без колес…

В отличие от красивых цветных кадров самой платформы, в книге приведены всего лишь две черно-белые фотографии с автором на платформе, одна из которых — «в полёте». Вот на них-то и обратим особое внимание.

И первый вопрос: «Как получилась фотография в полете, если Гребенников пишет, что в полете платформа невидима?» Но подлинность фоток почти не вызывает сомнений. Уже это начинает несколько настораживать… Несложные геометрические расчеты так же показывают, что платформа «в полете», висит над землей не более чем в 25 см.

Может ли быть, что эта фотография сфальсифицирована? Да, с современными машинами и программными комплексами можно изобразить все, что угодно, но в то время не все знали даже о том, что компьютеры существуют, не говоря даже о реально видевших. Значит, сфотографировано это событие было реально.

А можем ли мы сейчас, без применения сложной техники, соорудив аналогичную по виду «взлететь». Если соорудить из фанеры нижнюю панель, и прикрутить к ней черенок от лопаты с ручкой, то окажется да! Даже более того, «взлететь», подпрыгивая, мужчина может на 40–50 см. Остается лишь в нужный момент щелкнуть фотокамерой.

Все просто! Летаем все! Кстати, не забывайте полностью разгибаться на максимальной высоте, позируя для публики. Платформу подтягивайте вверх только руками, а не всем телом. А то по фоткам проникновенный взгляд сразу заподозрит неладное. Много ляпов, как раз и видно на единственных фотографиях «полета».

На левой фотографии человек стоит практически прямо: ноги, туловище. Голова наклонена, как бы он смотрит на руль. Обратите внимание на угол изгиба рук в локтевых суставах и расположение плеч.

А что на правой фотке? Это же просто очевидно! Он изогнулся, подтягивая за руль платформу под себя. При этом, центрируя ее под ноги — это сложно, необходимо смотреть вниз. Обратите внимание на плечи? Почему они так приподняты, а шея как бы вдавлена в туловище? Может она и не вдавлена совсем, а просто куртка, по инерции полетела выше человека, когда Гребенников уже «пошел на снижение»?

И, напоследок, стоит отметить, что Виктор Гребенников был энтомологом. А эта наука в то время испытывала достаточно большие проблемы, как с «рекламой», так и с новыми исследователями. И, статья про антиграв из жучков пришлась как нельзя кстати, подогрев интерес к энтомологии в целом. Расчет как раз был не на полеты, а на изучение братьев наших меньших. И это Гребенникову удалось на все 100%, с чем мы его и поздравляем!

Начнем с любопытной аналогии, Segway господина Кеймэна просто отдыхает!

Здесь рядом две очень известные фотографии:

антигравитационная платформа В.С. Гребенникова и Segway

Кэймена. Как всегда в России все гораздо

круче, только реальное устройство изготовлено в

единственном экземпляре и как все хорошее

куда-то пропало. Замечательный анализ возможной

конструкции платформы Гребенникова опубликован

на сайте http://dragons-matrix.narod.ru

. Сайт в высшей степени превосходный не только по

форме, но и в первую очередь по содержанию! Тема

платформы Гребенникова очень обширная,

невероятно интересная и я тоже постараюсь ее

развить на своих страничках. Оформление

потребует значительного времени, поэтому начну

пока только с самых общих тезисов:

1. Антигравитационная платформа не миф, не плод

фантазии больного пожилого человека, а реально

действовавшее устройство. Изучив книгу

Гребенникова «Мой мир» (Grebennikov «My world») и

немного пообщавшись с его родственниками,

мне кажется, что такой человек никогда бы не смог

заняться мистификацией и все, опубликованное в

его книге — правда. Конечно, можно в Photoshop

нарисовать и не такое, где изобразить себя, как

ты летишь верхом на метле, а Путин и Буш машут

тебе рукой вслед. Только многие, серьезно

занимающиеся фотоизображениями признают

фотографию подлинной и скорее всего это реально

летающий механизм. Другое дело, что непонятны

принципы его устройства. Если принять во

внимание, что в 1990 году никаких «Фотошопов»

не было да и компьютеры были так себе, а

тщательный анализ деталей фотографии не

подтверждает никаких склеек или наложений —

стоит призадуматься о возможности мистификаций..

Но об этом будет дальше.

2. Большая часть книги Гребенникова посвящена

эффекту полостных структур (ЭПС) ,

обнаруженному им при исследовании мира

насекомых. Книга в полном объеме выложена на http://bronzovka.narod.ru , крайне

любопытный материал. Может ли ЭПС быть движущей

силой антигравитационной платформы? Вряд ли: сам

по себе эффект очень слаб и непосредственно им

можно передвигать только соломинки и пушинки,

— а тут надо поднть груз весом в несколько

десятков килограмм! Тупик? Думаю нет. Моя

основная мысль такова: эффект полостних

структур является

«спусковым крючком

»

для появления гораздо более энергоемкого

эффекта, который и был истинной движущейся силой

конструкции. Как вы понимаете по тематике

моего сайта — это вихрь

— саморегулируемая

и самоподдерживаемая система.

. Изучая книгу

«Мой мир» , нахожу все больше и больше

соответствий с моим сайтом, которые и позволяют

сделать такой вывод.

3. Постараемся анализировать то, что можно

вытянуть из материалов книги и биографии автора.

Гребенников умер в 74 года. Возраст конечно

очень почтенный, но по материалам Интернета

выясняется, что причиной смерти был букет

болезней, которые можно приобрести например в

результате облучения сильным

электромагнитным полем

. Да и сам

Гребенников косвенным образом подтверждает,

что получил их в результате полетов на платформе.

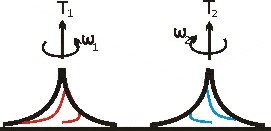

Кстати посмотрите на два его рисунка:

Внешне выглядит прямо как старт по меньшей мере

фотонного звездолета! Очевидно, что такой полет

не вполне безопасен. На этих

рисунках(особенно на правом) кстати можно вроде

бы как взглянуть на нижнюю часть платформы — на

самую его интересную с технической стороны

часть(четыре раздвигающихся веера с непонятными

ячейками в 20мм?). Налицо прямой визуальный выброс

жгутов какой-то неведомой на первый взгляд

энергии. Но по моей версии все довольно просто

— это вихри (очевидно не зря кое-где

Гребенников вскользь упоминает о

вихревых ячейках Бернулли!

). На левом рисунке их можно

даже примерно подсчитать. Полагаю их около 400.

Попробуем проследить за формированием одного

отдельного вихря. В вихре в процессе генерации

наблюдается значительное разделение

зарядов(отрицательный заряд у основания вихря и

положительный в районе «ока» вихря-торнадо,

в дальнейшем слова «вихрь» — «смерч»

—

«торнадо» понимайте как синонимы).Процесс

разделения зарядов в вихре хорошо описывается на

сайте, посвященном творчеству Шаубергера http://www.frank.germano.com/water_power.htm .

и предельно ясен на такой иллюстрации, взятой

оттуда:

Действительно в воздухе постоянно

присутствуют диполи ион-электрон, по массе

отличающиеся на 5 порядков! Масса электрона 9.109×10 — 31

kg. а позитивного иона средневзвешенного диполя

воздуха 2.656×10 — 26 kg. В вихре тяжелые

положительные ионы отбрасываются к периферии

обычными центробежными силами, легкому

электрону эти центробежные силы безразличны,

поэтому центр и основание торнадо

приобретает отрицательный заряд

. В

результате сильной ионизации воздуха, вихри

становяться просто-напросто видны

и

наверное не только в темноте. Кроме этого, как

одинаково заряженные тела(конкретно —

отрицательно) эти жгуты ионизированного воздуха

будут отталкиваться

друг от друга, что

ясно отображено на обоих рисунках

Гребенникова.

4. Гребенников упомянул, что технические

аспекты конструкции платформы разбросаны по

всему объему книги. В продолжении вышесказанного

предлагаю обратить внимание на следующую

малоизвестную иллюстрацию «Моего мира»:

Это рисунок фосфена (цветная галлюционация на

сетчатке глаза). Правда рисунок этот не так прост

как кажется (направление вращения конусов на

первый взгляд «неправильно»). И тем не менее:

чем не подтверждение вихревой теории? Да и там же

рядом расположенные картинки «льют воду на ту

же мельницу».

Попробуем что-то систематизировать. Итак

— Гребенников подсмотрел конструкцию в надкрыльях

у некоего насекомого. Все почему-то считают, что это либо златка, либо бронзовка.

Может быть… Кстати: кто и почему запустил

такое неочевидное предположение? Мне кажется, что этих

насекомых, откуда можно взять принцип

«гравицапы» гораздо

больше. Есть целая туча жуков, которые якобы не

могут летать в принципе, если опираться на

классическую аэродинамику. Классический пример:

майский жук — слишком тяжел для полетов(однако

есть летающие насекомые и гораздо крупнее!) В

общем я хочу подвести теорию, что некоторые

насекомые (а может все?

) летают не совсем так, как

об этом принято думать. Возможно насекомые

«используют » эффект

Бифельда-Брауна (движение заряженного

конденсатора в сторону положительного

электрода), наложенный на вихревой принцип? В качестве шутки предлагаю такую

картинку гипотетического насекомого в полете.

Живой Репульсин Шаубергера-Адамски в чистом

виде:

Уверен, что хоть вначале Гребенников и увидел,

что надкрылья некоторого насекомого имеют

«антигравитационные» свойства (примерно в

несколько граммом?), вряд ли он мог изготовить

свои блок-панели, соединив вместе несколько

тысяч таких надкрылий. Не тот человек, чтобы

загубить столько насекомых. Платформа

Гребенникова -это простое и надежное техническое

устройство, использующее принцип

«работы» надкрыльев. Устройство

одновременно простое и функционально надежное,

как и все, что делает природа — например

вихрь.

Бронзовка или златка… Неплохое название для насекомых,

претендующих на прототипы

основоположников антигравитации.

Только скорее всего

этим насекомым был…мертвоед

! Приходится

развенчивать красивые легенды. Смотрите на

следующую фотографию из музея Гребенникова.

Этот стенд все время висел прямо над моделью

платформы. Очевидно неспроста. Видимо углубление с волоском

по центру — и есть основа конструкции ячейки

платформы Гребенникова

:

Самое простое — изготовить

такие ячейки на плоскости. Шестой снимок на

данном стенде можно прямо рассматривать как

грубый чертеж ячеек антигравитационной

платформы.

Кстати такую концепцию

ячейки — «колечко-волосок

» подметил

не только Гребенников!

Вот материал из Австралии:

Но по-моему гораздо

интересней представить все это в объеме. Предлагаю

нижеследующий поперечный разрез «ковра-самолета».

Моторчик с эксцентриком — это своеобразный

стартер (аналог жужжания насекомых).Само

жужжание у насекомых — это обычная вибрация,

необходимая для получения стартовых

статических зарядов. А еще вибрацией можно

запросто получить вращение в ячейках

вокруг волосков. Есть ярким

аналог таких преобразований колебаний во

вращение- это когда вы выливаете грязную

воду из ведра.(именно колебаниями мы

раскручиваем воду в ведре прежде чем

выплеснуть!

) В общем предлагаю что-то

вроде такого — бублик со срезом сверху и из

него торчит волосинка. Подаем несколько

киловольт напряжения — на волосинки «минус»

, на плоскость «плюс». Вокруг волосинки

появляется «ионный ветер», постепенно

переходящий в вихрь. Выключатель — это

тормоз. Скетч в таком виде — предполагаемое

устройство платформы ВСГ:

Можно

сказать, что своеобразным способом у

Гребенникова в книге энергетическая ячейка

уже нарисована. Это один из рисунков

фосфенов

. По сути дела — это ячейка

МГД-генератора. Положительные ионы

разлетаются за счет центробежных сил, а

стрелками на картинке показано движение

электронов. Если быть точнее и смотреть в

объеме — электроны

летят из центра ячейки прямо на нас! Такая

своеобразная электронно-лучевая пушка в

жгуте вихря. Если учесть, что ближайшим

соратником В.С. Гребенникова был В.Ф. Золотарев, а

основная тематика его научных работ была безвакуумные

электронно-лучевые приборы

— такое

обстоятельство дает основание

предположить, что и антигравитационная

платформа была примерно таким устройством,

а именно набором излучающих электроны

ячеек, аналогичных пушке кинескопа

телевизора,

только с созданием вакуума

не за счет стеклянной колбы, а за счет

вакуума центрального жгута вихря!

Электроны

излучались из отверстий вееров платформы (что

очень хорошо видно на картине «Ночной

полет», а положительно заряженные ионы

воздуха двигаются в противоположном

направлении, разлетаясь по периферии

вокруг каждой ячейки под действием

центробежных сил — они образуют целую группу

классических вихрей

, вращающихся в

шахматном порядке(вспомните эмблему на

гравитоплане!)

— эти вихри и являются

основной несущей (антигравитационной)

сутью конструкции платформы.

Это самый интересный фосфен

на одной из страниц «Моего мира»- не

правда ли? Только уверяю, что и рядом

расположенные в книге картинки — не менее

интересны и полны смысла. Возможно таким

оригинальным способом Виктор Степанович

пытался донести до нас свои идеи.

Пока вернемся энерг. ячейке.

Второй черновой вариант энергетической ячейки

выглядит так(развитие конструкции Электродвигатель

на этом же сайте):

На веерной линейке платформы размеры таких

ячеек примерно 25-30 мм. Электрически ячейки

соединены параллельно. Напряжение источника для

старта порядка 50 кв. Конденсатор(смахивает на

торт «Наполеон») — емкость неважно,

главное повышенное рабочее напряжение(может

быть изготовлен из нескольких десятков

листков фольги проложенных бумагой и залитых

эпоксидкой — хотя есть еще более интересные

варианты). Соседние мини-вихри ячеек вращаются в

противоположные стороны, «помогая» друг

другу. На лучах звездочек происходит

концентрация электрического потенциала.

1. По сути дела это концентратор энергии (или

вихревой МГД-генератор-двигатель с возможностью

самоподдержки за счет поглощения тепловой

энергии среды). Трубка Ранка, вывернутая

своей «теплой» частью в окружающую среду.

2. Левитирующее устройство(если перевернуть).

Это может быть и полноценное транспортное

средство для 3D и аппарат 2D типа судна на воздушной

подушке.

3. Устройство для беспроводной передачи

энергии(движение заряженных частиц вдоль

центрального жгута вихря).

4. Электронно-лучевая пушка с

эмиссией электронов вдоль жгута вихря(вихрь

как корпус телевизионной трубки?)

5. Возможно примерно на таких

принципах работал источник энергии

на знаменитом автомобиле Тесла. Рекомендую

покопаться в его патентах, которые я для

себя окрестил «принцип вихревой лампочки».

Все-таки интересно —

платформа это изощренная шутка или

реальное устройство? Даже если и шутка, то

заставляет сильно задуматься. Вот

маленький рисунок, в моем представлении «фрагмент этюдника

Гребенникова в разрезе

«. Хочу выдвинуть

самопальную теорию, которую наверное

назову «Теория о кооперации

тороидальных вихрей

«.

Пояснения будут попозже.

Многие считают

само существование платформы Гребенникова

спорным фактом. Это действительно

непростой вопрос. Только вот есть такой

небольшой отрывочек из оригинала «Мой

мир»:

А это шуточный вариант

платформы:

Виктор Степанович Гребенников — ученый-естествоиспытатель, профессиональный энтомолог, художник и просто всесторонне развитый человек с широким спектром интересов.

Многим он известен как первооткрыватель эффекта полостных структур (ЭПС). Но далеко не все знакомы с его другим открытием, также заимствованным из числа сокровенных тайн живой Природы.

Еще в 1988 г. им были обнаружены антигравитационные эффекты хитиновых покровов некоторых насекомых. Но наиболее впечатляющий сопутствующий феномен данного явления — это феномен полной или частичной невидимости или искаженного восприятия материального объекта, находящегося в зоне компенсированной гравитации.

На основе этого открытия, с использованием бионических принципов, автор сконструировал и построил антигравитационную платфому, а также практически разработал принципы управляемого полета со скоростью до 25 км/мин. С 1991-92 года устройство использовалось автором как средство быстрого передвижения.

Многое описано им в замечательной книге «Мой мир» (В ней он собирался описать и подробное устройство гравилёта и как его сделать. Не дали!..)

Да и смерть его вызывает вопросы. Официально — облучился неизвестными облучениями при опытах со своей платформой.

Кто из нас не мечтал о свободном полете… Без каких-либо двигателей, без сложных и дорогих устройств, без массивных машин, в которых есть лишь маленькое свободное пространство для пилота, не зависеть ни от каких погодных условиях. Как во сне, просто взять и полететь.

Когда я был маленьким, я с удивлением обнаружил, что такое, оказывается, возможно. Ну, не почти такое, конечно, устройство все-таки было необходимо, но оно отвечало почти всем требованиям. А поразила меня до глубины души статься в журнале «Техника молодежи», № 4 за 1993. В ней рассказывалось, что энтомолог Виктор Гребенников изготовил самый настоящий антиграв из крыльев бабочки. Эх… сколько бабочек тогда погибло из-за того, что я пытался обнаружить ту, что описывалась в этой статье.

В общем, предлагаю вам эту заметку из журнала плюс еще небольшую информацию для размышления:

Летом 1988 года, разглядывая в микроскоп хитиновые покровы насекомых, перистые их усики, тончайшие по структуре чешуйки крыльев бабочки, ажурные с радужным переливом крылья златоглазок и прочие Патенты Природы, я заинтересовался необыкновенно ритмичной микроструктурой одной из довольно крупных деталей. То была чрезвычайно упорядоченная, будто выштампованная на каком-то сложном автомате, композиция. На мой взгляд, такая ни с чем несравнимая ячеистость явно не требовалась ни для прочности этой детали, ни для ее украшения.

Ничего подобного, даже отдаленно напоминающего столь непривычный удивительный микроузор, я не наблюдал ни в природе, ни в технике или искусстве. Оттого, что он объемно многомерен, повторить его на плоском рисунке или фото мне до сих пор не удалось. Зачем понадобилась такая структура в нижней части надкрыльев? Тем более что почти всегда она спрятана от взора и нигде, кроме как в полете, ее не разглядишь.

Я заподозрил: не волновой ли это маяк, специальное устройство, испускающее некие волны, импульсы? Если так, то «маяк» должен обладать «моим» эффектом многополостных структур. В то поистине счастливое лето насекомых этого вида было очень много, и я ловил их вечерами на свет.

Положил на предметный столик микроскопа небольшую вогнутую хитиновую пластинку, чтобы еще раз рассмотреть ее странно-звездчатые ячейки при сильном увеличении. Полюбовался очередным шедевром Природы-ювелира и почти безо всякой цели положил было на нее пинцетом другую точно такую же пластинку с необыкновенными ячейками на одной из ее сторон.

Но не тут-то было: деталька вырвалась из пинцета, повисела пару секунд в воздухе над той, что на столике микроскопа, немного повернулась по часовой стрелке, съехала — по воздуху! — вправо, повернулась против часовой стрелки, качнулась и лишь тогда быстро и резко упала на стол. Что я пережил в тот миг — читатель может лишь представить…

Итак, мы имеем поток частиц, разнородный по скоростям, с разным магнитным моментом, разными массовыми характеристиками.

Примем как условие, что источник потока — солнце, и плотность потока в радиальных направлениях одинакова и не зависит от свойств окружающих планет.

Вторым условием будет открытая Гребенниковым закономерность в распределении плотностей частиц при прохождении через полостные структуры или отражении потока от полостных структур — дисперсия.

Третьим условием примем то, что планета Земля по сути представляет собой также полостную структуру сферосимметричную по распределению плотности электропроводимости слоев.

Тогда из этих условий следуют выводы:

Отраженные Землей потоки частиц образуют сферические зоны с равной плотностью распределения (эквипотенциальные) не только на больших высотах, но и на малых или на больших, также, как и на малых, над поверхностью Земли.

Эквипотенциальные зоны можно использовать для перемещения вокруг планеты по круговым траекториям с минимальной затратой энергии на перемещение.

Возможно построить искусственную полостную структуру с управляемыми свойствами (параметры геометрических форм) для формирования отраженного или пропущенного сквозь нее потока с целью получения фокусированных, устойчивых зон максимума энергии.

Интерференция потоков от искусственной полостной структуры и от Земли даст систему волновых структур, противодействующих полю тяготения Земли.

ПРАКТИКА

Переход от теории к практике начнем с простого опыта — пучок коктельных трубочек одинаковой длины плотно скрутим скотчем так, чтобы торцы сформировали две параллельных плоскости. Мы получили набор фазированных волноводов — полостную структуру. Теперь направим один конец на солнце, а к другому поднесём ладонь — ощущается движение потока, похожее на слабый ветерок.

Вот этот «ветерок» нам необходимо усилить, желательно почти до урагана.

Поэтому применим ускоритель частиц, известный как «ускоритель Альвареса» или линейный ускоритель.

Линейные ускорители

Возможность применения высокочастотных электрических полей в длинных многокаскадных ускорителях основана на том, что такое поле изменяется не только во времени, но и в пространстве. В любой момент времени напряженность поля изменяется синусоидально в зависимости от положения в пространстве, т.е. распределение поля в пространстве имеет форму волны. А в любой точке пространства она изменяется синусоидально во времени. Поэтому максимумы поля перемещаются в пространстве с так называемой фазовой скоростью. Следовательно, частицы могут двигаться так, чтобы локальное поле все время их ускоряло.

В линейных ускорительных системах высокочастотные поля были впервые применены в 1929, когда норвежский инженер Р. Видероэ осуществил ускорение ионов в короткой системе связанных высокочастотных резонаторов. Если резонаторы рассчитаны так, что фазовая скорость поля всегда равна скорости частиц, то в процессе своего движения в ускорителе пучок непрерывно ускоряется. Движение частиц в таком случае подобно скольжению серфера на гребне волны. При этом скорости протонов или ионов в процессе ускорения могут сильно увеличиваться. Соответственно этому должна увеличиваться и фазовая скорость волны vфаз. Если электроны могут инжектироваться в ускоритель со скоростью, близкой к скорости света с, то в таком режиме фазовая скорость практически постоянна: vфаз = c.

Другой подход, позволяющий исключить влияние замедляющей фазы высокочастотного электрического поля, основан на использовании металлической конструкции, экранирующей пучок от поля в этот полупериод. Впервые такой способ был применен Э. Лоуренсом в циклотроне, он используется также в линейном ускорителе Альвареса. Последний представляет собой длинную вакуумную трубу, в которой расположен целый ряд металлических дрейфовых трубок. Каждая трубка последовательно соединена с высокочастотным генератором через длинную линию, вдоль которой со скоростью, близкой к скорости света, бежит волна ускоряющего напряжения (рис. 2). Таким образом, все трубки по очереди оказываются под высоким напряжением. Заряженная частица, вылетающая из инжектора в подходящий момент времени, ускоряется в направлении первой трубки, приобретая определенную энергию. Внутри этой трубки частица дрейфует – движется с постоянной скоростью. Если длина трубки правильно подобрана, то она выйдет из нее в тот момент, когда ускоряющее напряжение продвинулось на одну длину волны. При этом напряжение на второй трубке тоже будет ускоряющим и составляет сотни тысяч вольт. Такой процесс многократно повторяется, и на каждом этапе частица получает дополнительную энергию. Чтобы движение частиц было синхронно с изменением поля, соответственно увеличению их скорости должна увеличиваться длина трубок. В конце концов скорость частицы достигнет скорости, очень близкой к скорости света, и предельная длина трубок будет постоянной.

Пространственные изменения поля налагают ограничение на временную структуру пучка. Ускоряющее поле изменяется в пределах сгустка частиц любой конечной протяженности. Следовательно, протяженность сгустка частиц должна быть мала по сравнению с длиной волны ускоряющего высокочастотного поля. (условие1) Иначе частицы будут по-разному ускоряться в пределах сгустка.

Слишком большой разброс энергии в пучке не только увеличивает трудности фокусировки пучка из-за наличия хроматической аберрации у магнитных линз, но и ограничивает возможности применения пучка в конкретных задачах. Разброс энергий может также приводить к размытию сгустка частиц пучка в аксиальном направлении.

Рассмотрим сгусток нерелятивистских ионов, движущихся с начальной скоростью v0. Продольные электрические силы, обусловленные пространственным зарядом, ускоряют головную часть пучка и замедляют хвостовую. Синхронизируя соответствующим образом движение сгустка с высокочастотным полем, можно добиться большего ускорения хвостовой части сгустка, чем головной. Таким согласованием фаз ускоряющего напряжения и пучка можно осуществить фазировку пучка – скомпенсировать дефазирующее влияние пространственного заряда и разброса по энергии. В результате в некотором интервале значений центральной фазы сгустка наблюдаются центрирование и осцилляции частиц относительно определенной фазы устойчивого движения. Это явление, называемое автофазировкой, чрезвычайно важно для линейных ускорителей ионов и современных циклических ускорителей электронов и ионов. К сожалению, автофазировка достигается ценой снижения коэффициента заполнения ускорителя до значений, намного меньших единицы.

В процессе ускорения практически у всех пучков обнаруживается тенденция к увеличению радиуса по двум причинам: из-за взаимного электростатического отталкивания частиц и из-за разброса поперечных (тепловых) скоростей. (условие2)

Первая тенденция ослабевает с увеличением скорости пучка, поскольку магнитное поле, создаваемое током пучка, сжимает пучок и в случае релятивистских пучков почти компенсирует дефокусирующее влияние пространственного заряда в радиальном направлении. Поэтому данный эффект весьма важен в случае ускорителей ионов, но почти несуществен для электронных ускорителей, в которых пучок инжектируется с релятивистскими скоростями. Второй эффект, связанный с эмиттансом пучка, важен для всех ускорителей.

Удержать частицы вблизи оси можно с помощью квадрупольных магнитов. Правда, одиночный квадрупольный магнит, фокусируя частицы в одной из плоскостей, в другой их дефокусирует. Но здесь помогает принцип «сильной фокусировки», открытый Э. Курантом, С. Ливингстоном и Х. Снайдером: система двух квадрупольных магнитов, разделенных пролетным промежутком, с чередованием плоскостей фокусировки и дефокусировки в конечном счете обеспечивает фокусировку во всех плоскостях.